若者はどのように職業を決めるのか?~「高校生・大学生・専門学校生の“職業決定”実態調査」のご報告④~

A章 若者はどれくらい将来の「職業」について考えているか?

本章では前回から引き続き、

若者が将来の職業についてどのように考えているのか、

どのように変化していくのかを考察していきます。

■調査概要

<調査目的>

本調査は高校生・大学生・専門学校生を対象に、 職業を決定するまでのプロセスを明らかにするために実施された。

村上龍の著作『13歳のハローワーク』のオフィシャルサイトである「13歳のハローワーク公式サイト」と(株)応用社会心理学研究所が共同で行った「“しごと観育成”研究会」では、「職業意識」を高めることが進路への納得につながることが明らかになってる。本調査はその一環として、実施された。

<調査方法>

本調査は、全国の高校生・大学生・専門学校生を対象に、オンラインパネルアンケートを使用して実施された。

パネルに事前に登録された、高校生500名、大学生500名、専門学校生400名の合計1400名から回答を得た。尚、男女比は均等になるよう、パネルのデータベースから無作為に選ばれた。

アンケートは、スマートフォンやパソコンを通じてオンラインにて配布された。

<調査時期>

2024年3月15日~2024年3月19日

<調査対象>

日本全国を対象に実施され、各都道府県から均等に以下の回答者が選出された。

全国の高校生、大学・短大生、専門学校生 合計1400名

■調査結果

A-3:キャリアビューの実態

~キャリアビューを持たずに進路選択~

本節では、若者の職業意識を捉える指標のひとつである「キャリアビュー」に注目し、その実態と課題を明らかにします。

「キャリアビュー」とは、13歳ハローワーク公式サイトと、(株)応用社会心理学研究所の調査研究において提唱された概念です。単に就職先が決まっている状態を指すものではなく、自分が将来働く姿を思い描けているか、中長期的なキャリアの展望を持っているか、という観点を含んだ、より深い職業的自己理解を示すものです。「キャリアビュー」を形成することで、進路への納得度が上がることも明らかになっています。本節では「キャリアビュー」の項目のうち1つを取り上げています。

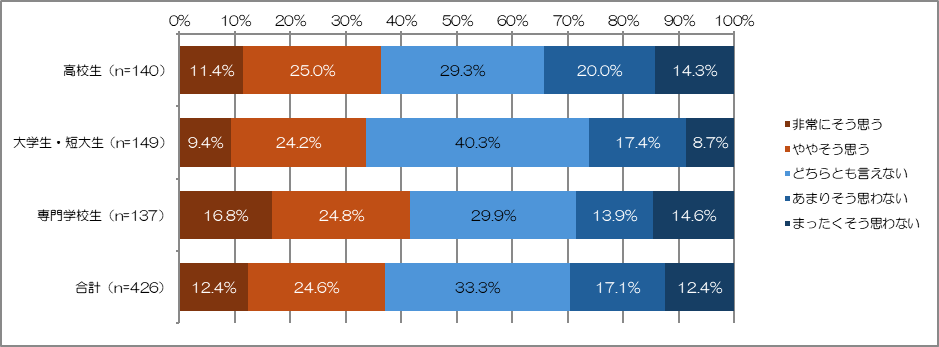

本調査の結果、キャリアビューは全体的に十分に育まれているとは言いがたいことが明らかになりました。たとえば「5年後・10年後の将来について、非常に、またはやや思い描いている」と回答した割合は、専門学校生でさえ41.6%にとどまっており、高校生は36.4%、大学生では33.6%という結果でした。

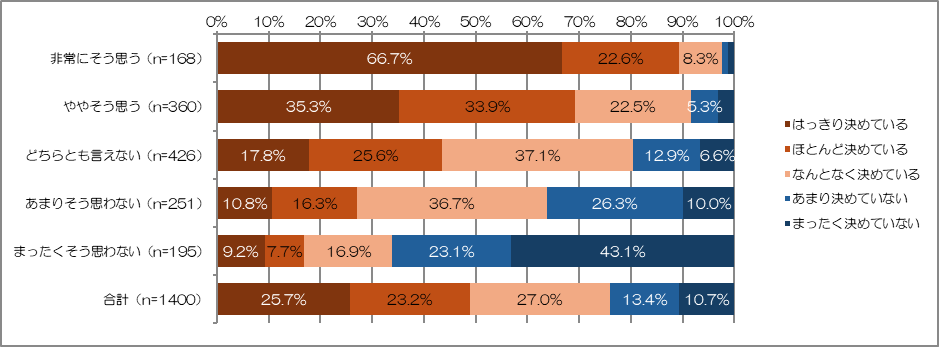

一方で、キャリアビューが高い学生ほど、職業決定度が高い傾向が確認されました。これは、キャリアビューが醸成できている人ほど、進路選択や意思決定につながっていることを示唆しています。ただ、キャリアビューを持たずに職業決定をしている学生もいることも明らかになりました。このような結果から、進路指導やキャリア教育においては、単に職業や業界の情報を与えるだけでなく、若者が「自分は将来どのように働きたいのか」というイメージを描けるような支援をすることで、本人が納得した進路選択サポートすることができると考えられます。

■各立場別(最終学年)のキャリアビュー(1400名回答)

<自分の将来や仕事について、5年後10年後の、自分が仕事をしている姿を思い描いている>

■キャリアビュー別職業決定度(1400名回答)

<自分の将来や仕事について、5年後10年後の、自分が仕事をしている姿を思い描いている>×<将来の仕事について、どの程度決めていますか?>